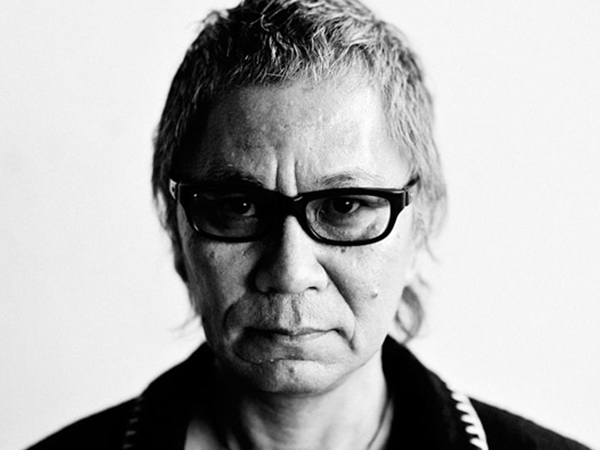

Autore polimorfo e iperattivo, Miike Takashi si sposta dal noir alla commedia e dall'horror al fantastico con sorprendente agilità, e anche quando seleziona da ciascun genere le rispettive chiavi di classicità, le rimanda passate al setaccio di uno stile vigoroso, firmando opere che non possono che lasciare un segno indelebile.

Emerge nel panorama cinematografico giapponese nel momento di maggiore ripresa dei codici gangsteristici, nella più fortunata stagione di reinvenzione, più che di revisione, della mitologia del bene e del male degli yakuza eiga anni Sessanta, dove si gioca sull'assonometria della natura umana, sull'uso trasversale di schegge di violenza scaturite dall'attrito tra corpi e metropoli dalle geometrie asfissianti, carne e materia che si fondono e sopprimono a vicenda, reportage su solitudini incolmabili, ricerche schizofreniche di moralità perdute, intrighi di sentimenti impossibili.

<link asiamedia.unive.it/www/kitano.html - effect1>Kitano Takeshi</link>, Ishii Takashi, Mochizuki Rokurō, <link asiamedia.dsi.unive.it/www/content/tsukamoto-shinya _blank ext>Tsukamoto Shin'ya</link> sono alcuni degli autori più noti in Europa tra quelli che hanno dato rilievo a questo mondo e che allo stesso tempo ne hanno fatto avvertire la patologia in fase ormai terminale: sono sempre più soli quei loro lonely hitman, quei detective-ultima-spiaggia-della-giustizia, per cui nichilismo e violenza rappresentano le forze motrici di un cingolato umano che avanza schiacciando tutto ciò che incontra, l'occhio preposto al giudizio e la mano all'esecuzione senza scarto temporale. L'imperativo morale sembra essere quello di dare corpo una volta per tutte alle proprie angosce perché qualcosa nella loro esistenza si è definitivamente rotto. In questo disegno, l'antinomia tra reale e narrabile pende a favore del primo termine, si insiste sullo sguardo e la permeabilità dei corpi più che cercare di mantenere le redini della spettacolarità. Alcuni stilemi sintattici rimandano inevitabilmente all'astrazione dei manga: ampie distese di tinte limpide, trasparenti, in grado di radiografare la realtà (il "blu-Kitano", per citarne una), o viceversa accumulo di colori acidi e parossistici con cui si autodefiniscono i dettagli dell'ambiente o si creano assiomi (il rosso dei dilaganti spargimenti di sangue come unica possibile messa in immagini del distacco della vita). Mondi apparentemente anarchici di cui la macchina da presa registra soprattutto le metonimie, come i tatuaggi, i volti-maschera, gli sguardi imperturbabili, la gestualità rituale. Montaggi asimmetrici e sincopati, letture per quadri, scarto di sfumature, centralità stemperate in angolature eccessive, psicologie traslate, architetture deformate in cui vita e morte restano fatalmente sospese, città in costante stato di guerra.

Nel cinema di Miike Takashi, tuttavia, non mancano i momenti in cui ci si svincola dalla ciclicità di questo male di vivere. Il regista contamina il passato dei suoi personaggi, che nei suoi film sono generalmente figli di orfani giapponesi abbandonati in Cina, senza patria né antecedenti culturali, un seme incontrollabile della specie umana. Allo stesso tempo, apre loro la possibilità di un futuro diverso, che timidamente abbozza nell'espressione dei loro sogni (solo lo yakuza Ujiie in Gli uomini-uccello della Cina, di tutti i suoi film fino a oggi, riesce a raggiungere la libertà). Possono farcela perché sono soprattutto innocenti, non ancora intossicati, come i personaggi di Kitano, dalla una stretta dipendenza dalla società, dalla violenza del potere della realtà degradata da cui nascono. Sono ludicamente innocenti i giovani di Ley Lines, i bambini-sicari di Fudō, la prostituta Lily di Rainy Dog che baratta il proprio corpo mercificato in cambio della possibilità di lasciare vagare la propria mente libera per internet, e così via, fino al panteismo innocentistico di Gli uomini-uccello della Cina, dove si perde ogni segnale di contemporaneità e di ancoraggio al sociale. Erranza, nomadismo, percorsi che si attraversano e smarriscono allo stesso tempo, sempre contro l'indifferenza, in immagini in grado di raggiungere una temperatura emotiva di alto effetto quando in questi uomini avviene un'implosione di sentimenti che ha valenza primitiva, che li aiuta a rinascere dal loro autismo sociale.

Tensione e passione sono le due cifre emotive, spesso virtuali e quasi sempre filtrate dalla violenza, da cui deduciamo le personalità dei personaggi, soprattutto di quelli minori, non di rado ritratti con particolare spessore rispetto agli eroi. Nel cinema di Miike Takashi tra vittima e aguzzino nasce sempre un sentimento di amore o di amicizia, oppure ancora di compassione, non sono comunque mai separati dall'indifferenza, né devono essere mai evocativi di una predestinazione irreversibile verso il bene o il male.

La vera dicotomia consiste nella descrizione dell'ambiente che varia dal claustrofobico labirinto urbano, ricettacolo di mali e babele di volti, barocco e straripante pot-pourri di corpi, al paesaggio agiografico di ampio respiro che è anche luogo di ristagno e rappresenta quindi l'ansia di non appartenere ad alcun luogo. Tra le due dimensioni, attraversate in un incessante e disincantato movimento, rifuggendo di continuo dalla solitudine, è inevitabile una nostra partecipazione totale rispetto a ciò a cui assistiamo, una simpatia e complicità particolari per questi uomini e per il loro limbo. Del resto, che si tratti di narrazione cinematografica è lo stesso Miike a ricordarcelo con puntuale ricorrenza: con citazioni — Godzilla in Rainy Dog, filmetti pornografici e poi scene filtrate dal fondo di un bicchiere in Ley Lines, un certo Tetsuo in DOA — scene di lotta molto gore da tanti film sui samurai, sequenze fotografiche, voyeurismo giornalistico, spettacoli circensi e televisivi, con tanti, tanti spettatori distribuiti nelle scene. Il motore dell'impianto scenico resta sempre il corpo, mosso dal bisogno fisiologico di sopravvivere, smembrato e ricomposto da una macchina da presa che cerca di assecondarne tutti i movimenti, lo segue nella tensione muscolare, vi ci si nasconde (in Ley Lines osserviamo il sadico cliente della prostituta Anita dall'interno della sua vagina), e crea così il margine di una verità differente per ciascuna immagine.

Undici film realizzati in quattro anni, una nuova produzione in corso e due progetti in incubazione: Miike è senza dubbio il regista giapponese più attivo degli ultimi anni, un creatore di sogni dallo sguardo inarrestabile. Molti nomi del suo staff sono già familiari a chi ha seguito i migliori esempi di neo-noir giapponese di questi ultimi anni, e tra questi Morioka Toshiyuki, sceneggiatore dei più noti film di Mochizuki Rokurō, e Yamamoto Hideo, autore della fotografia di Hana-Bi di Kitano Takeshi. (...)

Maria Roberta Novielli Dal mito all'uomo, in "Noir in Festival 1999", Catalogo Festival di Courmayeur,Roma, Edizioni Fahrenheit, 1999