Joseph E. Sanzo, americano, proveniente dall’Università di Warwick in Gran Bretagna è venuto a Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, nel 2020 con un prestigioso progetto ERC Starting Grant, che ora volge al termine.

Il suo studio collega la magia tardoantica (III - VII sec. d.C.) nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente con lo studio delle prime relazioni ebraico-cristiane, fornendo un'analisi comparativa di antichi testi magici e oggetti di origine ebraica e cristiana (es. amuleti, ciotole per incantesimi).

Gli abbiamo chiesto di raccontarci i risultati della sua ricerca e di come si è avvicinato a questo tema

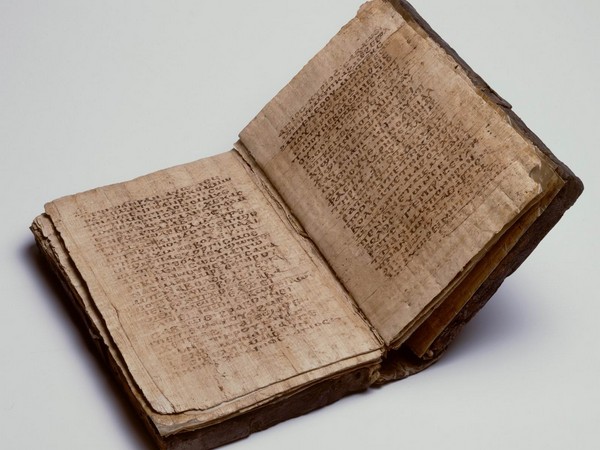

Il mio progetto, Early Jewish and Christian Magical Traditions in Comparison and Contact (EJCM, ERC Starting Grant 2020-2025; n. 851466), contribuisce allo studio della tarda antichità fornendo un'analisi dettagliata e comparativa delle somiglianze, delle differenze e dei contatti tra le prime tradizioni magiche ebraiche e cristiane a livello locale e globale. Le fonti primarie di questo progetto sono costituite da amuleti e grimori greci e copti e da coppe per incantesimi (con iscrizioni in ebraico-babilonese e siriaco) che risalgono all'incirca al III e all'VIII secolo d.C.. Il progetto si concentra su quattro temi che ritroviamo spesso in questi oggetti: (1) l'uso di testi e tradizioni bibliche; (2) l'uso di nomi e titoli sacri; (3) l’accostamento di parole, immagini e materiali; (4) i rimandi a rituali pericolosi o illeciti. Il progetto affronta anche il rapporto tra testimonianze letterarie e materiali in relazione ai rituali quotidiani di guarigione, protezione dai demoni e maledizione includendo una lettura attenta dei testi magici (in greco, copto, latino, siriaco e aramaico giudeo-babilonese), e ponendo questi materiali magici in relazione a selezionate tradizioni letterarie e giuridiche (per esempio scritti patristici, letteratura talmudica, legislazione imperiale romana), che descrivono, assomigliano o criticano gli usi cristiani ed ebraici della magia o le prime relazioni giudaico-cristiane più in generale.

Per la comprensione degli oggetti magici - e dei loro contesti sociali operativi – viene adottato un approccio interdisciplinare che si avvale di recenti studi su come testo, immagine e materiale si intersechino negli oggetti magici; sul contatto e lo scambio interreligioso (per esempio sincretismo, estraneità/esotismo, confini e identità); e sulla comparazione e la classificazione nello studio dell'antichità (per esempio, come affrontare termini come magia, ebraismo, cristianesimo). Un progetto che dunque riunisce materiali, testi e approcci di solito trattati singolarmente.

La base per quello che sarebbe poi diventato il mio progetto ERC, era un saggio che avevo scritto sulla magia antica e le prime relazioni ebraico-cristiane. Lì avevo notato che gli amuleti, in cui le accuse antiebraiche di violenza contro Gesù erano inserite per aumentare l’efficacia dell’amuleto stesso, erano sfuggite al radar dei rispettivi campi di indagine. In altre parole, gli studiosi che si erano concentrati sulle prime relazioni ebraico-cristiane, e quindi conoscevano le invettive antiebraiche, non si erano più di tanto soffermati sui cosiddetti oggetti magici, mentre gli studiosi di magia antica avevano trascurato le invettive non considerandole centrali ai propri interessi di ricerca.

Lei è uno studioso di storia paleocristiana. Perché oggetti magici come amuleti e grimori sono fondamentali per lo studio della storia paleocristiana, soprattutto in contesti quotidiani? Ci può fare un esempio?

I cosiddetti oggetti magici dell'antichità cristiana ci aiutano a ripensare i confini che applichiamo allo studio della storia paleocristiana in generale. Molti studiosi, per esempio, adottano una visione dei confini religiosi e rituali basata sulla contrapposizione tra élite e non élite. Nell’ottica di questa dicotomia le "élite" avrebbero una forte tendenza a distinguere gli insider dagli outsider, mentre le "non élite" non darebbero importanza a questo tipo di demarcazioni e differenze. Gli amuleti e i manuali cristiani mettono in discussione questo modello, mostrando l’intenzione di tracciare confini religiosi e rituali in modo da far risaltare le differenze tra cristiani ed ebrei, o tra pratica rituale corretta e pratica rituale impropria. Un buon esempio è il P. Leiden, Ms. AMS 9, un manuale magico copto databile tra il VI e l'VIII secolo d.C. i cui testi non solo accusano gli ebrei di aver perseguitato e ucciso Gesù, ma addirittura li paragonano a un "cane morto" (ouhor etmoout) - un linguaggio denigratorio in cui troviamo echi del sentire di alcuni scrittori patristici tardo-antichi come Giovanni Crisostomo. Questo stesso manuale include un testo che lo specialista rituale chiama amuleto (phylaktērion), e attacca e condanna anche altri specialisti rituali e i loro riti, ricorrendo alle stesse invettive che i leader ecclesiastici avrebbero usato contro di esso (il fatto, per esempio, che le pratiche provengano da stranieri, abbiano carattere demoniaco/satanico e siano dannose). Questi oggetti dimostrano che chi vi si dedicava, apparteneva a diversi strati sociali ed era fortemente interessato a vigilare sui confini che separavano cristiani ed ebrei e sul confine tra "religione" e "magia".

Questi oggetti, aggiungo, gettano una luce interessante anche sulla storia della lettura biblica, evidenziando quello che potremmo definire un approccio "sensoriale" alla Bibbia nella tarda antichità.

Cosa intende per atteggiamento "sensoriale" verso la ricezione biblica?

Recentemente lo studio della religione vissuta ha messo in luce vari modi in cui il corpo umano interagiva con gli oggetti materiali. Questo filone di studi fornisce un'utile lente analitica attraverso cui riflettere su come, a seconda del senso coinvolto, le proprietà e le caratteristiche materiali degli oggetti magici potessero indurre le persone a interagire con le tradizioni bibliche. Per esempio, una serie di bracciali d'argento tardoantichi raffiguranti alcune scene bibliche e con dei medaglioni su cui era inscritto un brano del Salmo 91 non induceva a un'esperienza della Bibbia esclusivamente visiva e uditiva/orale (il testo veniva probabilmente letto ad alta voce), ma anche tattile, perché chi indossava il bracciale doveva ruotarlo per vedere tutte le scene e leggere il testo nella sua interezza. L’argento del materiale, inoltre, avrebbe agito sul corpo umano in modo diverso a seconda della temperatura ambientale, per esempio provocando sensazioni differenti in una giornata fredda e in una giornata calda.

Gli amuleti di papiro e pergamena, solitamente pensati per essere indossati a pelle, avrebbero favorito modalità di incontro con il testo biblico ancora diverse. Lo specialista rituale di un amuleto di pergamena dell'inizio del VII secolo d.C. formato da quindici ottagoni ritagliati (P.Oxy. 8.1077) ha inscritto alcuni frammenti di Matteo 4:23-24 in alcune croci stilizzate. Questo modo di scrivere il testo biblico non solo collegava a livello visivo la tradizione della croce con un testo taumaturgico del Vangelo di Matteo, ma costringeva il lettore o la lettrice a eseguire con la testa il segno della croce durante la lettura. Allo stesso modo, in altri amuleti di papiro e pergamena i testi erano preceduti da una croce, come a intimare al lettore di farsi il segno della croce prima di incontrare il materiale biblico. Un amuleto pendente in ematite illustra la storia di Gesù che guarisce la donna che soffre di emorragie attraverso un disegno e una citazione modificata della vicenda riportata in Marco 5:25-34. L'impiego dell'ematite serviva quasi certamente a corroborare materialmente il racconto biblico, dato che anticamente si riteneva questo minerale (noto anche come "pietra del sangue") possedesse qualità stimolanti per il sangue. Le fonti magiche dimostrano insomma quanto la lettura biblica potesse coinvolgere il corpo, invocando diverse tradizioni cristiane a livello testuale, visivo, materiale e gestuale.

Il suo nuovo libro, Ritual Boundaries: Magic and Differentiation in Late Antique Christianity, è stato recentemente pubblicato dalla University of California Press. Che cosa raffigura l'immagine in copertina?

Sulla copertina si vede il dritto di una gemma di diaspro su cui è incisa l’immagine di Gesù crocifisso. Intorno a Gesù l’incisore ha tracciato varie parole, tra cui: "O Figlio, Padre, Gesù Cristo"; le sette vocali greche; e una storpiatura di artanē ("sospensione"[-trave/corda]). Sul retro della gemma sono incise altre parole (per esempio, Iōe; una versione di Emmanuel; e varianti di parole magiche note, come [I]adatophōth e [A]straperkmēph). Varie caratteristiche di questo oggetto meritano di essere sottolineate. Innanzitutto, gli studiosi sono concordi nel ritenere che questa gemma sia la più antica raffigurazione esistente di Gesù sulla croce (risale probabilmente alla fine del II o all'inizio del III secolo d.C.). Nel libro sostengo che la datazione precoce di questa gemma e l’enfasi visiva che essa pone sulla sofferenza di Gesù rendono lecito ritenere che Gesù non sia qui invocato come un dio trionfante, bensì come uno dei “morti inquieti” (a causa della morte violenta). La tradizione secondo cui i morti in modo violento, prematuramente o senza adeguata sepoltura fossero adatti a vari scopi rituali si ritrova ovunque nell'antichità, insinuandosi in varie fonti letterarie e manuali magici.

L'enfasi sulla crocifissione rende questa gemma anche un emblema efficace dei temi al centro del mio libro nel suo complesso. La crocifissione e i simboli ad essa correlati (per esempio, croci e cristogrammi) sono tra i motivi più comuni nelle prime tradizioni magiche cristiane e, pertanto, hanno un ruolo importante nel libro. Alcuni oggetti si limitano a mostrare una croce o a riportare un riferimento alle ultime parole di Gesù sulla croce (es. Eloì, Eloì, lemà sabactàni), altri pongono sulla crocifissione un’enfasi di gran lunga maggiore. A differenza della gemma raffigurata in copertina, per esempio, l’autore di un testo copto del VII secolo per gli esorcismi (Brit. Lib. Or. 6796(4), 6796) fa svariati rimandi alla crocifissione: cita una preghiera che si suppone sia stata pronunciata da Gesù sulla croce e che mescola materiali dei vangeli canonici e tradizioni magiche; include una conversazione tra Gesù crocifisso e un "unicorno"(papitap nouōt); e incorpora in questo incantesimo un disegno della scena della crocifissione dove Gesù crocifisso appare accanto ai due ladroni, denominati Gēstas e Dēmas (nel solco di una tradizione condivisa con il Vangelo di Nicodemo). Altri amuleti evidenziano la crocifissione citando un credo, oppure come un elemento dell’invettiva antigiudaica. Io e l'editore ci siamo dunque trovati d’accordo nel reputare l’immagine di questa gemma di diaspro come particolarmente adatta al libro.

La versione integrale del nuovo libro di Joseph E. Sanzo, Ritual Boundaries, esito del suo progetto di ricerca, è scaricabile gratuitamente dal sito della University of California Press (Luminos):

Questo il link: https://luminosoa.org/site/books/m/10.1525/luminos.182/