Esposizioni temporanee

Durante le visite di Ca' Foscari Tour è possibile scoprire parte del patrimonio del Fondo Storico di Ateneo e Archivio Documentale esposto nelle teche allestite al piano terra di Ca' Foscari. Utilizzando il QR code, posizionato accanto alle teche, è possibile collegarsi facilmente alla presente pagina e approfondire le informazioni sugli oggetti esposti.

Ca’ Foscari e la Resistenza: storie di partigiane e partigiani cafoscarini

"Per venti mesi, dal settembre 1943 all'aprile 1945 l'Italia settentrionale è vissuta in un clima di guerra civile che purtroppo di mese in mese è andato facendosi più atroce" queste sono alcune delle parole di Gino Luzzatto nel discorso di inaugurazione dell'a.a. 1945/46 pronunciato il 10 novembre, a pochi mesi dal 25 Aprile 1945, giorno della Liberazione, di cui quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario.

In queste teche si propone un percorso di memoria della partecipazione cafoscarina alla Resistenza, ripercorrendo alcune storie di studenti partigiani caduti in guerra e commemorati nella lapide del Cortile della Niobe, e di studentesse e laureati cafoscarini che sopravvissero alla guerra e dedicarono una parte importante della loro vita alla causa partigiana.

Rispetto alla memoria dei caduti si ricorda che a Ca' Foscari è visitabile il Cortile della Niobe. Dal 2018 è attivo un Database dei Caduti Ca' Foscarini. Ulteriori approfondimenti sulla storia cafoscarina sono consultabili in Phaidra, Storia dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Teca 1

1 - Annuario per gli a.a. dal 1943-44 al 1947-48, Istituto universitario di economia e commercio, Venezia. Venezia, Ca’ Foscari 1948

In queste pagine si riporta il discorso inaugurale dell’anno accademico 1945-1946 dove il rettore Gino Luzzatto riflette sul ritorno alla normalità dopo la fine della seconda guerra mondiale, ripercorrendo i momenti difficili del triennio passato e commemorando i caduti di Ca’ Foscari.

Ricorda con rispetto il personale e i professori, e con maggiore intensità gli studenti, tra i quali le perdite furono più numerose. Nello stesso volume, dopo il discorso inaugurale dell’a.a. 1946-47, a p. 42 vi è la cronaca della giornata dedicata al conferimento delle lauree ad honorem a 75 studenti cafoscarini il 16 luglio 1947: l’elenco dei dottori honoris causa include tre partigiani (Arnaldi Rinaldo, Bragagnolo Gastone e Iberati Ampellio) di cui narriamo le storie in questa teca.

2 - Rinaldo Arnaldi (1914 - 1944)

Rinaldo Arnaldi nacque nel 1914 a Dueville (Vicenza), da famiglia in forti contrasti con il regime. Frequentò gli studi superiori presso il collegio vescovile di Thiene, dove nel 1933 prese parte alla difesa di Pietro Galletto, professore di diritto a cui fu imposto un trasferimento in quanto contrario al Partito Nazionale Fascista. Per tale atto e per le posizioni familiari antifasciste fu posto sotto il controllo dalle pubbliche autorità. Nel 1934 si iscrisse alla facoltà di Scienze economiche e commerciali di Ca’ Foscari ove si laureò nel 1940. Seppur inizialmente dichiarato inabile divenne sergente dei carristi a Vicenza, ma con l’Armistizio di Cassibile si fece promotore delle prime formazioni partigiane sull’Altopiano di Asiago. Costituì con altri compagni la Brigata Mazzini di cui divenne prima commissario e poi comandante, assumendo il nome di battaglia “Loris”. Prese parte attiva in pericolose spedizioni in Svizzera e protesse ebrei fuggiaschi, con l’aiuto della sorella Mary, di Gino Soldà, Torquato Fraccon e don Antonio Frigo. In particolare con quest’ultimo e la sua famiglia, nel febbraio del 1944 guidò un gruppo composto dalle famiglie ebree Klein e Landmann, due soldati britannici e due soldati italiani. Morì nel settembre del 1944 insieme ad altri 22 partigiani durante uno scontro a fuoco con il nemico sull’Altopiano di Asiago. Fu annoverato nel 1983 da Yad Vashem, l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah, tra i Giusti fra le Nazioni.

Esponiamo in questa teca la laurea ad honorem e la foto contenuti nel fascicolo studente, conservato nel nostro archivio storico.

3 - Gastone Bragagnolo (1920 - 1944)

Gastone Bragagnolo nacque nel 1920 a Cassola (Vicenza). Si iscrisse presso l’Istituto Universitario di Economia e Commercio Ca’ Foscari di Venezia nel novembre 1940 al corso di laurea di Lingue e letterature straniere. Già sergente alpino durante la guerra, dopo l’8 settembre 1943 si unì alla lotta partigiana ed entrò a far parte della Brigata partigiana "Italia Libera Campo Croce", istituita nel marzo 1944. Venne impiccato assieme ad altri 31 partigiani il giorno 26 settembre 1944 nell’eccidio di Bassano, nell'ambito dell'Operazione Piave perpetrato dalle forze nazifasciste. Al collo di ciascun partigiano venne posto un cartello con la dicitura “Bandito”. L’esecuzione venne allestita sui viali alberati principali della città di Bassano, come monito per tutti. Su quegli stessi alberi di Viale Venezia a Bassano oggi sono apposte delle lapidi a forma di croce in ricordo dei caduti.

Nel luglio del 1947, il rettore Gino Luzzatto conferì a Gastone Bragagnolo la laurea ad honorem. Qui esposta è l’epigrafe commemorativa nel primo anniversario della morte di Gastone Bragagnolo, presente nel fascicolo studente conservato nel nostro archivio storico.

4 - Ampellio Iberati (1917 - 1944)

Ampellio Antonio Iberati nacque nel 1917 a Portogruaro (Venezia), secondo di cinque fratelli. Nell’anno accademico 1938-39, si iscrisse al primo anno della facoltà di Lingue e letterature straniere presso l’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. Fece parte della legione territoriale dei carabinieri reali di Trieste. Da una lettera scritta da alcuni studenti universitari nel 1945, in cui richiedevano a Ca’ Foscari la concessione per lui della laurea ad honorem, apprendiamo che Iberati diede la vita nella lotta per la Liberazione. Infatti, nel 1944, la Commissione Veneta Riconoscimento Partigiani scrisse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento della Medaglia d’Argento ad Iberati e, nel 1945, fu richiesta anche la concessione della laurea ad honorem. Da un documento del Corpo Volontari della Libertà, inoltre, veniamo a conoscenza che a ricordo delle gesta eroiche di Iberati, una delle Brigate d’assalto Garibaldi venne intitolata col suo nome: “Ampellio Iberati”. Da una lettera scritta dal fratello Benito nel 1976 apprendiamo che il 18 dicembre 1944 Iberati venne impiccato dai nazifascisti a Portogruaro. Il 16 luglio 1947 Gino Luzzatto, rettore dell’Istituto universitario di Economia e Commercio di Venezia, conferì ad Ampellio Antonio Iberati la laurea ad honorem in Lingue e letterature Straniere.

In questa teca si espone una cartolina commemorativa inviata a Ca’ Foscari dalla famiglia di Iberati, un biglietto del dottor Angelo Grillo, amico del partigiano, e l’informativa del rettore Gino Luzzatto del conferimento della laurea ad honorem.

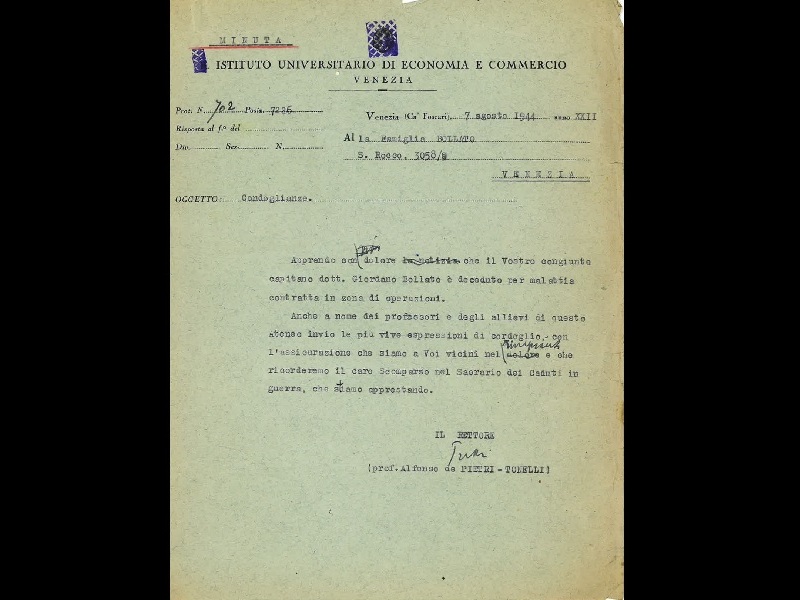

5 - Giordano Bruno Bollato (1905 - 1944)

Giordano Bruno Bollato nacque nel 1905 a Venezia. La sua vita fu segnata non solo dalle guerre mondiali ma anche da difficoltà familiari: il padre morì nel 1912 e divenne presto alunno dell’Orfanotrofio maschile della Congregazione di Carità di Venezia. Nonostante la sua situazione drammatica, Giordano si distinse per essere un eccellente studente, come testimoniano i voti e i vari riconoscimenti ottenuti. Nel 1932 si iscrisse al corso di laurea in Scienze Economiche e Commerciali presso Ca’ Foscari a Venezia e nel mentre lavorò a Padova come impiegato presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Ottenne la laurea l'8 marzo 1940, anche se già nell'agosto del 1939 venne chiamato alle armi. Prestò servizio prima in Marina e poi passò al gruppo Alpini. Dopo essere stato mandato in Grecia, fu di stanza come alpino in Croazia, Bosnia e infine a Montenegro. Lì ricevette la notizia dell’Armistizio. Rifiutandosi di consegnarsi ai Tedeschi, iniziò il suo viaggio per tornare in Italia, ove poi partecipò alla lotta di liberazione con la Divisione Italiana Partigiana Garibaldi. Tenne traccia delle sue difficoltà e della speranza della fine del conflitto nel suo diario personale, oggi conservato dai familiari e pubblicato in parte nella rivista “Protagonisti” n. 126, 2024. Nel gennaio 1944 fu fatto prigioniero dai Tedeschi e internato nel campo di concentramento di Semlin (Belgrado). Morì il 4 febbraio 1944 per malattia.

In questa teca esponiamo l’epigrafe pubblicata dalla famiglia sul quotidiano il Gazzettino, la lettera di condoglianze del rettore Alfonso de Pietri Tonelli alla famiglia e il biglietto di ringraziamento per le condoglianze che la famiglia Bollato inviò a Ca’ Foscari.

Teca 2

6 - Giuliana Foscolo (1913 - 2001)

Giuliana Foscolo nacque nel 1913 a Venezia, in una famiglia con ascendenze nobiliari. Anche se suo padre, avvocato antifascista, era conservatore riguardo al ruolo della donna, Giuliana riuscì a ottenere il permesso di proseguire prima gli studi liceali, dove tra i suoi professori ebbe Diego Valeri, e poi universitari, iscrivendosi a Ca’ Foscari nel 1930. Si laureò in lingua e letteratura inglese a Ca’ Foscari nel 1935, con una tesi su Mary Webb. Nel contesto cafoscarino acquisì un forte spirito antifascista, che si rafforzò dopo aver incontrato e sposato Mario Sonnino. Nel 1941 si trasferì nella residenza di famiglia a Casteldardo di Trichiana con i figli e il marito, che dopo poco fuggì in Svizzera. Dopo l'8 settembre 1943 divenne partigiana col nome di “Pierina” e aiutò soldati sbandati, prigionieri inglesi in fuga e politici ricercati. Nel 1944 aprì la sua villa come rifugio per i partigiani e divenne un punto di riferimento per la resistenza locale. Accolse missioni alleate e gestì comunicazioni segrete. Durante il conflitto, nascose e curò feriti, incluso il maggiore americano Benucci. Dopo la guerra, fu riconosciuta come partigiana combattente e insignita della Croce di guerra al valor militare. La sua figura è ricordata per il suo impegno nel fronte unico antifascista e per la sua dedizione alla giustizia sociale.

Esponiamo in questa teca la foto di Giuliana Foscolo contenuta nel fascicolo studente, conservato nel nostro archivio storico.

7 - Ida D’Este (1917 - 1976)

Ida D’Este nacque nel 1917 a Venezia da una famiglia colta e benestante. Nel 1936 si iscrisse alla facoltà di Lingue e letterature moderne all’Università Ca’ Foscari, laureandosi nel 1941 con una tesi di letteratura francese “L’homme dans la pensée de Pascal”. Dopo l’8 settembre 1943 organizzò con le amiche di Azione cattolica una regolare forma di soccorso ai soldati italiani prigionieri nelle navi ferme al porto di Venezia, oltre che un lavoro di preparazione e diffusione di propaganda antifascista. Assunse poi l’incarico di staffetta di collegamento fra il Comitato Regionale Veneto di Liberazione ed i Comitati Provinciali Partigiani. Nel gennaio del 1945 venne arrestata dai nazi-fascisti e subì torture e interrogatori brutali prima a Padova e poi presso Campo Tures a Bolzano. Dopo la Liberazione entrò nell’agone politico: nel ‘46 venne eletta Consigliere Comunale di Venezia, nel ‘48 e nel ‘53 rappresentò la Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati. Dagli appunti scritti subito dopo la guerra nasce il libro "Croce sulla schiena", edito la prima volta nel 1953, che richiama nel titolo sia la sua profonda fede cattolica sia la croce gialla dipinta sulla divisa del campo di concentramento di Bolzano. In questo testo Ida ripercorre i vari momenti della sua esperienza resistenziale.

Esponiamo in questa teca la foto di Ida D’Este del fascicolo studente conservato nel nostro archivio storico e la seconda edizione di "Croce sulla schiena", del 1966, che a p. 9 riproduce la copertina della prima edizione del 1953.

8 - Berta Bianca Spitzer (1916 - 1997)

Bianca Berta Spitzer nacque nel 1916 a Vienna da una famiglia ebrea di intellettuali mitteleuropei. Il padre, Carolj Spitzer, di origine croata, aveva studiato in Ungheria acquisendo una forte filosofia di stampo marxista. Dopo aver concluso gli studi superiori all'Istituto Magistrale di Trieste, nel 1936 si iscrisse alla facoltà di Lingue e letterature moderne dell’Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia. Proprio negli ambienti cafoscarini Bianca incontrò l’allievo di Gino Zappa, Ernesto Norbedo, cattolico, che sposò nell’agosto del 1938, prima che entrassero in vigore le leggi razziali. Con la tesi “Outstanding Female Characters in the English Novel of the 19 Century ” si laureò con il professor Ernesto Cesare Longobardi nella sessione autunnale dell’a.a. 1939-40. Dopo l’8 settembre 1943 fu sfollata con la madre e il figlio a San Martino di Lupari, in provincia di Padova: qui si adoperò sia come traduttrice per il comando austriaco sia come staffetta per la causa partigiana.

In questa teca sono esposte la foto di Berta Bianca Spitzer e il certificato di matrimonio, conservati nel fascicolo studente del nostro archivio storico.

9 - Pietro Beghi (1905 - 1970)

Pietro Beghi nacque nel 1905 a Canaro di Rovigo (Rovigo), figlio di Davide Galileo Beghi, medico e deputato del Partito Socialista. Si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio presso Ca’ Foscari dove si laureò il 3 dicembre del 1929. Non volendo la tessera del Partito Fascista, lavorò prima come revisore dei conti, come procuratore generale della ditta di famiglia a La Spezia e in seguito in un cantiere navale di Portovenere. Presto si mise in contatto con altri partigiani dei partiti comunista, socialista e liberale per fondare il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale della Spezia nell'ottobre del 1943, del quale fu nominato Segretario. Contribuì attivamente alla nascita e formazione delle bande partigiane anche dopo l’ottobre del 1944, quando dovette lasciare la città braccato dai fascisti. La sera del 24 aprile del 1945, con il nome di battaglia “Mario”, ritornò in città e il giorno seguente fu nominato Prefetto Reggente. Lasciò l’incarico nel febbraio del 1946 per tornare a svolgere la sua professione, diventando amministratore unico della Caproni S.p.A. e di altre imprese delle Partecipazioni Statali. Nel dopoguerra fu segretario del Partito Socialista, più volte Consigliere provinciale e, dalla fondazione, Presidente del Consiglio Federativo della Resistenza della Spezia. Muore alla Spezia il 21 giugno 1970.

In questa teca esponiamo il fascicolo studente di Pietro Beghi, conservato nel nostro archivio storico.

Bibliografia

- Il Veneto nella Resistenza: contributi per la storia della lotta di liberazione nel 50° anniversario della Costituzione, a cura di Associazione ex Consiglieri della Regione Veneto, Venezia, 1997.

- Bon, Silva. Sarà ancora bello: storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, Resistenza e dopoguerra. Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale «Leopoldo Gasparini». Gorizia: Grafica Goriziana, 2004.

- D’Este, Ida. Croce sulla schiena. Roma: Cinque Lune, 1966.

- Ponzani, Michela. Guerra alle donne: partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, 1940-45. Einaudi storia. Torino: Einaudi, 2012.

- Saonara, Chiara, e Angelo Ventura, a c. di. Le missioni militari alleati e la Resistenza nel Veneto: la rete di Pietro Ferraro dell’OSS. 1a edizione. Annali / Istituto Veneto per la Storia della Resistenza 9/10. Venezia: Marsilio, 1990.

- Sega, Maria Teresa. Voci di partigiane venete. Sommacampagna: Cierre, 2016.

- Tobagi, Benedetta. La Resistenza delle donne. Frontiere Einaudi. Torino: Einaudi, 2022.

- Protagonisti : trimestrale di ricerca e informazione, vol. 126, giugno, 2024.