Veselin Marković è autore di romanzi, racconti e saggi. Studioso esperto di Proust e Nabokov, all'attività di scrittore ha spesso affiancato quella di traduttore.

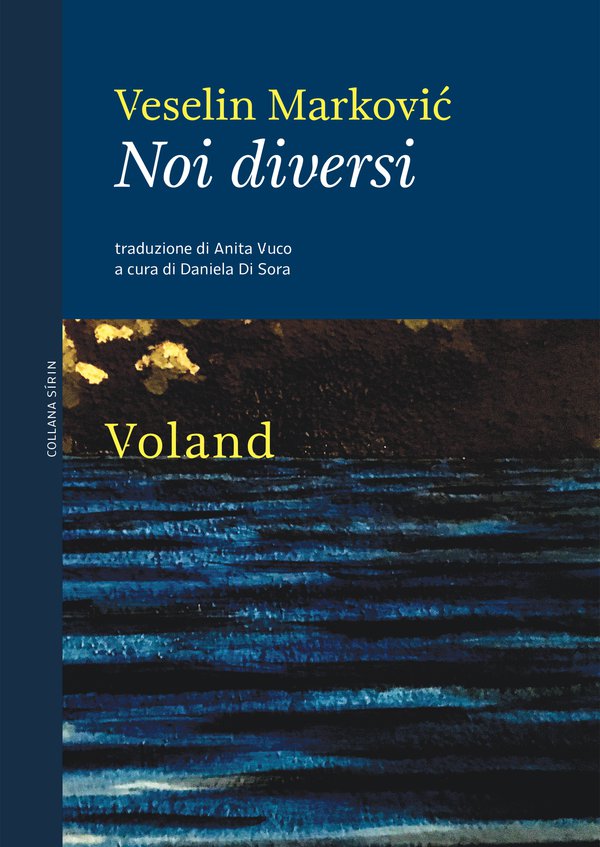

Il suo romanzo Noi diversi (Mi različiti) è uscito per la prima volta nel 2010 e ha vinto svariati premi in Serbia, dove è considerato una delle opere più significative nel panorama contemporaneo. L’edizione italiana è da poco uscita per i tipi di Voland, a cura di Daniela di Sora e con la traduzione di Anita Vuco.

Il 23 settembre 2020 l’autore è stato ospite alla sede veneziana del Consiglio d’Europa per presentare il suo romanzo, e alcuni studenti cafoscarini di lingua e letteratura serba e croata, allievi della professoressa Marija Bradaš del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, lo hanno incontrato e intervistato.

Il suo romanzo ha due protagonisti, le cui storie parallele si intrecciano tre volte. Perché ha scelto di raccontare entrambe le vicende in prima persona?

Il narratore onnisciente non è il benvenuto nei miei libri. Mi servo quasi sempre della narrazione in prima persona, oppure di un procedimento noto come discorso indiretto libero. Si tratta un racconto in terza persona, che permette al narratore di muoversi liberamente tra i personaggi e tuttavia non si discosta troppo dalla prima. Infatti la maggior parte delle scene è vista dalla prospettiva di un particolare personaggio, un lui o una lei i cui pensieri sono riportati come quelli in prima persona. Henry James definiva questo personaggio reflector, un “riflettore” che consente ai lettori di vivere il racconto. È così che James Joyce, ad esempio, ha scritto I morti.

Per quanto riguarda il romanzo Noi diversi, fin dall'inizio ho deciso che la narrazione sarebbe stata in prima persona. In questo modo il lettore entra subito nella mente dei personaggi, e può seguirne le reazioni, i cambiamenti e le illusioni. In un certo senso si tratta di narratori inaffidabili, e il lettore attento può accorgersi dei loro ‘punti ciechi’ ben prima di loro. Il costante oscillare tra due punti di vista consente l’adozione di prospettive diverse, e questi due punti compongono assieme un quadro più ampio, che nessuno dei personaggi riesce a comprendere pienamente. Questo tipo di narrazione rappresenta quindi una sfida, non solo per lo scrittore, ma anche per i lettori. Ma ho fiducia nei lettori: non serve che sia io a spiegar loro tutto.

In questo romanzo parla del punto cieco, della teoria delle possibilità, di malattie rare… Quanto tempo ha dedicato alla ricerca su questi argomenti?

Studio attentamente le tematiche di cui scrivo, e mi consulto con degli specialisti. Ho fatto così anche per questo libro. Tuttavia un’opera letteraria non è un saggio matematico, o medico. Il mio scopo non è quello di dimostrare quante cose ho imparato, ma di plasmare il mondo dei personaggi, in modo che su tali argomenti dicano e pensino solo quello che rientra nel loro profilo psicologico. Inoltre cerco di adattare alle esigenze dell’opera i dettagli che non rovinano il quadro generale del racconto.

La sua esperienza di critico ha influenzato la sua produzione letteraria?

La scrittura non è solo questione di ispirazione. Il desiderio di scrivere non basta: bisogna anche saper padroneggiare la tecnica, e in modo tale che il lettore non se ne renda conto. La testardaggine è una scuola indispensabile per lo scrittore: scrivere, cancellare e scrivere ancora, magari da una prospettiva diversa. Ad esempio, se cambiate la narrazione o la composizione di un’opera, questa di colpo può apparire migliore. Non bisogna temere i lavori malriusciti: sono una parte importante dell’apprendimento. L’altra tappa fondamentale è la lettura costante. La lettura e l’analisi di buoni libri sono indispensabili per l’evoluzione di uno scrittore. In fatto di tecnica ho imparato molto da Proust, Nabokov, i tragici antichi e altri ancora. Contemporaneamente però lo scrittore deve stare attento a non prendere le parti di nessuno, e a non scadere nell’epigonismo; piuttosto deve cercare di sviluppare un mondo pienamente suo.

Non vorrei però dare l’impressione di occuparmi di critica letteraria soltanto per motivi pragmatici. Amo analizzare i libri, “scomporli” e ragionare sul loro funzionamento.

Lei si occupa anche di traduzione letteraria. Quali consigli vorrebbe dare a coloro che desiderano intraprendere questo mestiere? Che metodo impiega nelle sue traduzioni?

La traduzione è un’arte nobile, difficile e mai abbastanza rispettata. Mi piace che l’edizione italiana di Noi Diversi riporti il nome del traduttore in copertina. Non l’ho mai visto fare prima d’ora, e dovrebbe essere una pratica comune.

Secondo me nella traduzione la cosa più importante è trovare un equilibrio tra lo spirito delle due lingue. Non ci sono regole fisse, tutto dipende dal testo concreto e dalla sensibilità del traduttore per entrambe le lingue. Sbaglia chi si concentra unicamente sulla lingua da cui traduce senza approfondire quella d’arrivo, magari pensando: “Non importa, è la mia lingua madre, ormai la conosco a sufficienza”. È per questo che mi sono imbattuto in traduzioni orribili, dallo stile pessimo, la cui struttura morfologica e sintattica sembra una copia letterale dell’originale.

Faccio sempre delle pause quando scrivo e quando traduco, se ne ho il tempo. È molto utile. Finisco una versione, l’accantono e non la riprendo in mano per due o quattro settimane. In questo periodo faccio altro, poi riprendo il manoscritto iniziale, lo vedo con occhi diversi e noto problemi e errori che non avrei notato se lo avessi letto quotidianamente.

Sia nella scrittura che nella traduzione è importante eliminare le parole superflue. Il mio metodo è semplice. Se una parola non mi convince immagino la frase senza di essa, oppure la copro con un dito. Se tutto funziona lo stesso, allora può essere omessa.

Quale autore dell’ex-Jugoslavia ha maggiormente influenzato la Sua attività di scrittore?

Non mi pare di aver subito particolari influenze, ma ci sono degli scrittori che amo leggere e sui quali ritorno spesso, soprattutto Meša Selimović, Miloš Crnjanski e Danilo Kiš. Ma vorrei citare anche Borislav Pekić, Stanislav Vinaver e Bora Stanković.

Lei è uno scrittore serbo ma vive a Strasburgo, lontano dal Suo Paese. Pensa che le Sue esperienze di vita si avvicinino a quelle di Vladimir Nabokov, al quale ha dedicato buona parte della sua attività di ricerca? Ritiene di appartenere all’emigrazione culturale slavo-meridionale sviluppatasi dagli anni Novanta in poi?

Per mia fortuna la vita di Nabokov è molto diversa dalla mia. Le sue esperienze sono state assai più tragiche: per due volte ha salvato la pelle all’ultimo momento, prima dai bolscevichi e poi dai nazisti. Inoltre, a differenza mia e della stragrande maggioranza degli scrittori, Nabokov è riuscito a produrre letteratura di valore in più lingue.

Non ho mai sentito di appartenere a un qualche gruppo che non fosse quello della mia famiglia, o dei miei amici. Le persone dovrebbero chiedersi se certi gruppi esistano davvero; magari se li sono inventati per sentirsi meno sole.

L’emigrazione culturale è un sintagma molto triste. Queste due parole nascondono gente che per un motivo o per l’altro ha dovuto abbandonare il proprio Paese d’origine, del quale però cerca di conservare cultura, lingua e arte. In tali circostanze deve inoltre fare i conti con l’indifferenza sia del vecchio che del nuovo ambiente.

Che cosa le manca di più della Serbia?

Innanzitutto mi mancano le persone. Un centinaio di splendide persone che vorrei vedere sempre, e che invece posso incontrare solo una o due volte l’anno. Poi mi manca passeggiare per il parco di Kalemegdan o per la Città Vecchia, dove sono cresciuto. Mi manca andare alla Cineteca, starmene nel giardino di qualche bar, a bere il caffè con calma osservando i passanti.

Nel Suo caso la scrittura è una necessità o una scelta? Un piacere estetico, oppure un atto terapeutico?

Una delle domande più difficili per me è: "Perché scrive?". Tra i quattro e i cinque anni ho imparato a scrivere, e tra i nove e i dieci facevo le liste dei libri letti. In tutti quegli anni non ricordo di essermi mai chiesto: "Perché lo faccio?". Perciò non posso dire che la letteratura sia una mia scelta, e neppure una necessità. Scrivere è una parte fondamentale e irrinunciabile della mia vita, qualcosa che si sottintende.