La ricerca, soprattutto in campo medico e farmacologico, può avere un impatto concreto sulla vita delle persone quando un'azienda ne sostiene lo sviluppo per portarla sul mercato. Ne è un esempio la recente cessione di due brevetti del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca' Foscari, che riguardano una nuova generazione di agenti antitumorali.

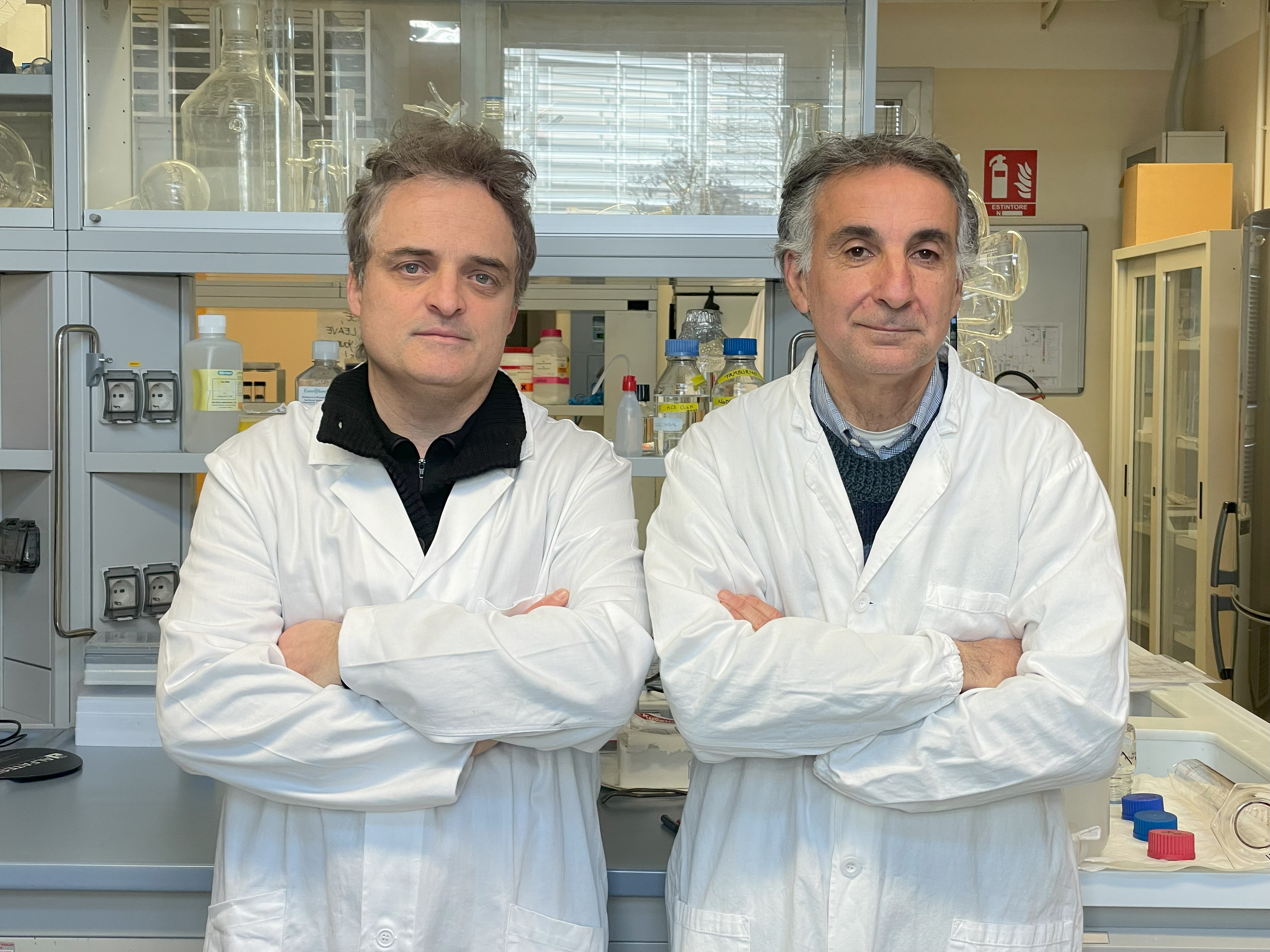

Flavio Rizzolio, professore di Biologia Molecolare e Fabiano Visentin, professore di Chimica generale e inorganica, studiano da anni i composti di palladio per attaccare le cellule neoplastiche.

Le invenzioni brevettate comprendono due categorie di composti: il primo brevetto, rilasciato nel 2021, è relativo a complessi dimerici di Palladio(I); il secondo, rilasciato nel 2023, è relativo a composti vinilici e butadienilici di palladio(II).

L'Industria Farmaceutica Galenica Senese, prevalentemente specializzata in dispositivi medici e farmaci infusionali e iniettabili, ha di recente acquisito i titoli di proprietà industriale di entrambe le invenzioni, brevettate da Flavio Rizzolio e Fabiano Visentin insieme a Dario Alessi, Thomas Scattolin, Enrica Bortolamiol e collabora dal 2023 con i gruppi di ricerca cafoscarini per lo sviluppo dei composti, su un progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allo scopo di introdurli sul mercato come formulazioni per il trattamento dei tumori solidi.

“Questo filone della ricerca di preparazione di farmaci con composti a base metallica, è iniziato nel 2016, con l’arrivo di Flavio Rizzolio dal CRO di Aviano al DSMN. - Racconta Fabiano Visentin. - Abbiamo messo insieme due tipi di competenze diverse. Da una parte le competenze consolidate di Flavio in oncologia e genetica, dall’altra la nostra esperienza pluriennale di preparazione di composti organometallici -soprattutto, ma non solo- di palladio: un metallo di transizione piuttosto raro, con moltissime applicazioni in campo industriale, come catalizzatore di tantissimi processi. Assieme ci siamo chiesti come mai il palladio fosse poco usato in campo farmacologico e medico, nonostante il suo parente più prossimo, il platino, annoverasse tra i suoi composti il cisplatino che, con i suoi derivati di seconda e terza generazione, è utilizzato in circa il 50% dei protocolli per la cura di molte patologie neoplastiche. Abbiamo cominciato così a preparare dei nuovi composti di palladio e ci siamo focalizzati su una tipologia di tumore, quello ovarico, difficile da approcciare: è quasi asintomatico e quando dà i primi segni, molto spesso è già troppo tardi. I pazienti attualmente trattati con chemioterapici di platino rispondono molto bene alla terapia però, quando c’è una recidiva, evento purtroppo molto frequente in questa patologia, il farmaco diventa praticamente inefficace. Abbiamo cercato di trovare qualcosa che potesse essere di utilità proprio in questa seconda fase della terapia quando i primi farmaci non sono più utilizzabili.”

Come sono strutturati questi composti?

I composti hanno un cuore, un centro metallico, che può avere una sua tossicità intrinseca nei confronti della cellula tumorale attorno al quale è assemblato un frammento organico, esso pure in grado di contrastare la proliferazione neoplastica. In questo modo si può avere un'azione combinata - continua Visentin- potendo potenzialmente colpire target cellulari diversi con lo stesso farmaco e provocare così alla cellula tumorale un danno multiplo, eludendo i sistemi di difesa che la cellula mette in campo quando viene attaccata. Da quando collaboriamo, abbiamo preparato e testato più di 200 composti, con uno screening piuttosto accurato, portato avanti dal team di ricerca di Flavio per validarne l’attività antitumorale; a seguire il mio gruppo di lavoro apportava modifiche strutturali nel composto per ottenere il massimo della performance.

Come testate i composti?

I test che comunemente facciamo sono:

- Test in vitro su colture cellulari: sia tumorali che sane, per vedere se c’è una selettività del processo, ossia se il farmaco agisce prevalentemente sulla cellula tumorale o se crea danno - anche limitato- alla cellula sana, presupposto essenziale per evitare effetti collaterali, presenti in molti trattamenti chemioterapici.

- Dopo questo primo responso, il team di Flavio fa un test sui tumoroidi, colture cellulari tridimensionali, più verosimili, che assomigliano alla struttura del tessuto tumorale vero e proprio e sono ricavati da pazienti reali, dei frammenti anatomici che vengono prelevati al CRO di Aviano in collaborazione con il professore Vincenzo Canzonieri, direttore della struttura operativa complessa di Anatomia Patologica; questo ci consente di ottenere dei responsi più attendibili.

- Nei casi più promettenti passiamo alla sperimentazione in vivo con esame anche della tossicità sistemica del farmaco.

I composti brevettati

I due brevetti, comprendono due categorie di composti che hanno dato responsi più promettenti, anche se non sono gli unici.

Questi presentano sicuramente dei vantaggi importanti:

- sono selettivi, sembrano agire principalmente sulle cellule tumorali e hanno un impatto meno significativo sulle cellule sane.

- funzionano bene sulle colture cellulari platino resistenti, come dicevamo, il carboplatino è la prima linea del trattamento dei tumori ovarici, ed oggi molto pressante la richiesta di farmaci che agiscano su pazienti recidivanti

- hanno una tossicità sistemica relativamente bassa.

Al momento ci sono, dunque, tutti i presupposti e i requisiti per poter sviluppare il farmaco.

Quali sono i prossimi step? Quando potrebbero diventare farmaci in uso?

“Attualmente stiamo studiando dei sistemi affinché i farmaci vengano traghettati nel posto giusto, raggiungendo il sito neoplastico senza recare danni al resto dell’organismo.- continua Visentin- Stiamo collaborando con Galenica Senese per incapsulare in strutture liposomiche questi farmaci e garantire tempi di permanenza nell'organismo più lunghi per portare il farmaco direttamente sul sito tumorale.”

“La trasformazione in farmaco è un processo complesso, - interviene Rizzolio - esistono dei trend di sviluppo dei farmaci. Ad esempio quello che oggi vediamo sul mercato è stato sviluppato negli ultimi 10 - 15 anni dai laboratori delle case farmaceutiche. Ad oggi poi vengono messi sul mercato farmaci biologici, gli anticorpi e si è un po’ abbandonata la chemioterapia. I nostri composti invece sono chemioterapici, con un’importante caratteristica: l’alta selettività, sono quindi potenzialmente farmaci che potrebbero implementare la terapia standard sull’ovaio. Ma per poter andare sul mercato occorre che le aziende farmaceutiche siano interessate, prendano queste molecole sviluppate in laboratorio, le ri-sintetizzino nuovamente secondo la normativa vigente e poi inizino a testarle sui pazienti. Servono investimenti milionari, quindi dipende molto dalle aziende farmaceutiche.”

Come proseguono, intanto, le vostre ricerche?

“Uno dei nostri obiettivi a medio termine sarebbe quello di mettere a disposizione della ricerca sulle cure per i tumori ovarici un database di metal drug che possano continuare ad essere sviluppati”, aggiunge Visentin.

“Un aspetto che il gruppo di lavoro di Fabiano sta considerando è di avvicinarsi al modo degli anticorpi. - aggiunge e conclude Rizzolio- Provare ad ancorare il farmaco ad un anticorpo monoclonale, un’entità biologica in grado di riconoscere attivamente il tessuto tumorale e di andare a portare in maniera molto specifica sul sito il farmaco. Molto spesso poi gli anticorpi hanno una loro azione terapeutica, quindi l’azione terapeutica del composto metallico caricato si sommerebbe con l’effetto proprio dell’anticorpo monoclonale. Una strada senz’altro complessa, che val la pena esplorare.”

Sia l’iter di brevettazione delle invenzioni che la gestione dei rapporti con l’azienda -dalla cessione dei brevetti alla prosecuzione della collaborazione- sono state delle fasi supportate da PInK - Promozione dell’Innovazione e del Know-how, l’ufficio di trasferimento di conoscenza di Ca’ Foscari che promuove la cultura della proprietà industriale per favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo.